“双珠”计划|中国国家地理阿克苏增刊、天山托木尔大峡谷自然驿站、科旅中国线路正式发布

5月19日,由文化和旅游部、浙江省人民政府共同主办的2025年“5·19中国旅游日”主会场活动在浙江省宁波市宁海县举行。

19日下午,浙江文旅援疆“双珠”计划成果发布暨2025年“引客入阿”推介活动在宁波市宁海县主会场举办。

本次活动上,中国国家地理阿克苏增刊、天山托木尔大峡谷自然驿站、科旅中国线路正式发布,并由中国国家地理营地总经理郭颖谦进行现场解读。

PART 01

从科旅探索到立体转化

阿克苏的自然与人文叙事

阿克苏地区是南疆古丝绸之路上的交通要道,西南与喀什、克州相连,南邻塔克拉玛干沙漠,东接巴州,是“一带一路”经济带上的重要区域,更是冰川、河流、绿洲、沙漠共同造就的“天府城”。

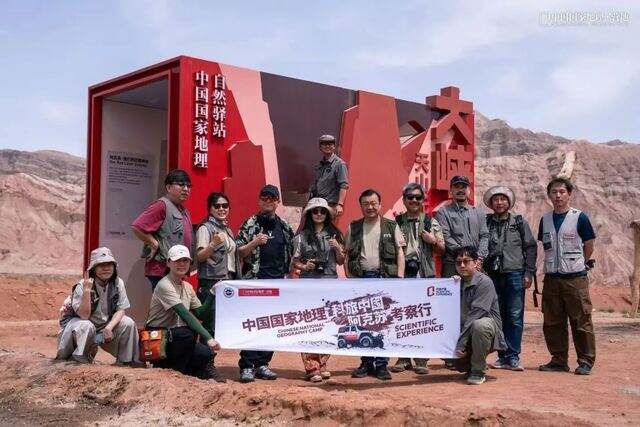

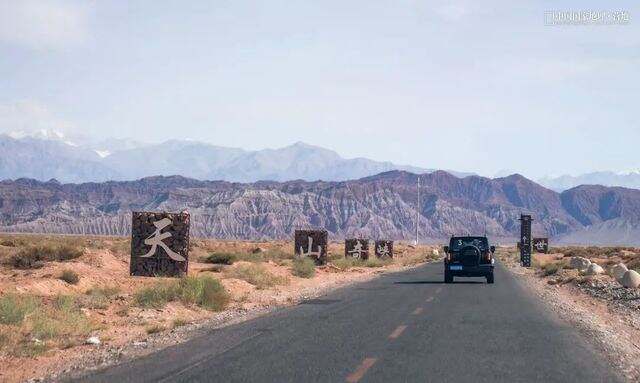

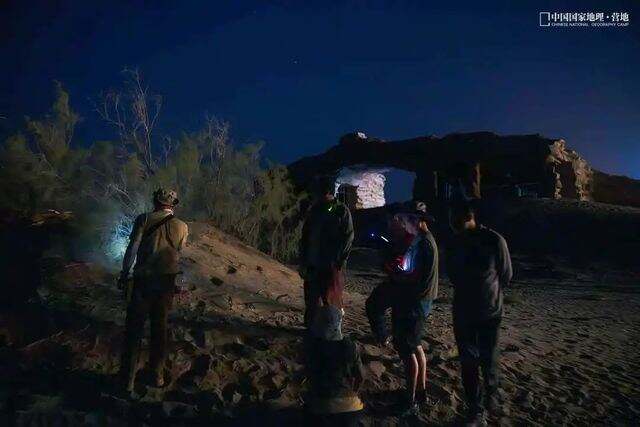

2024年10月和2025年5月,中国国家地理营地“科旅中国”考察团队两次深入天山南麓的新疆阿克苏地区,同地质、动物、植物、人文以及摄影方面的专家一道,历经10天1500余公里的行程,探索这座“双珠之城”的自然与人文奥秘。从阿克苏市到温宿县、拜城县、库车县、沙雅县、阿拉尔市等地,穿越雪山、河流、峡谷与沙漠,揭示红层地貌景观的时间密码、领略天山托木尔大峡谷的地质奇观、见证托木尔峰丰富完整的垂直自然带谱、探寻大漠生灵的生存智慧、梳理丝路门户的千年文脉,串联起一条科学观瞻阿克苏风景的体验线路,为后续的内容梳理和深度转化奠定了科学基础。

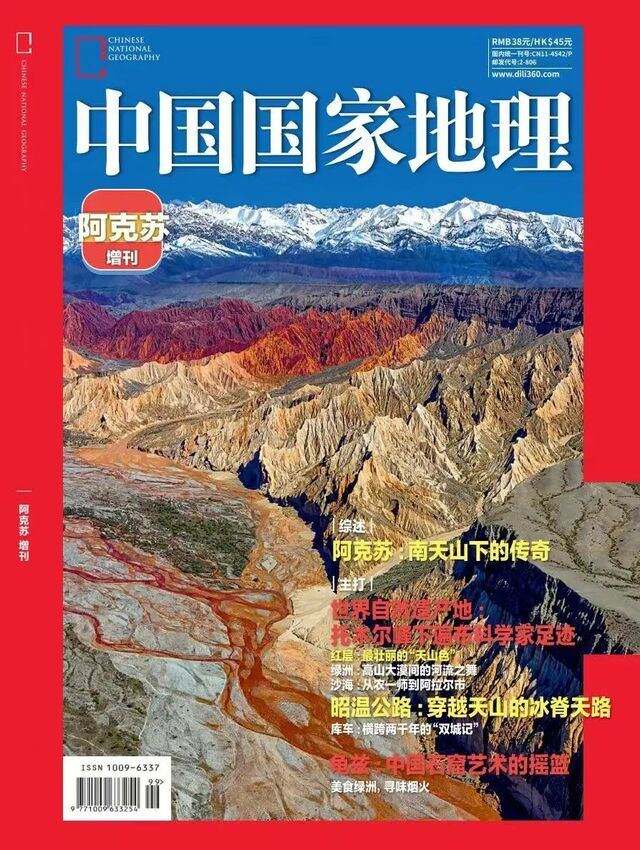

2025年5月,《中国国家地理·阿克苏》增刊出版,系统梳理科旅发现和考察成果,以“双轴心”,即阿克苏最特色的文化景观标志——以天山托木尔大峡谷为核心的世界自然遗产明珠带和以克孜尔石窟、独库公路库车段为核心的龟兹世界文化遗产明珠带为经纬,通过“天山以南”“绿洲之城”“沙海奇迹”“丝路走廊”“龟兹秘影”“风物人家”六大板块,全面呈现阿克苏的地质地貌、生物多样性、历史厚度与人文风情。

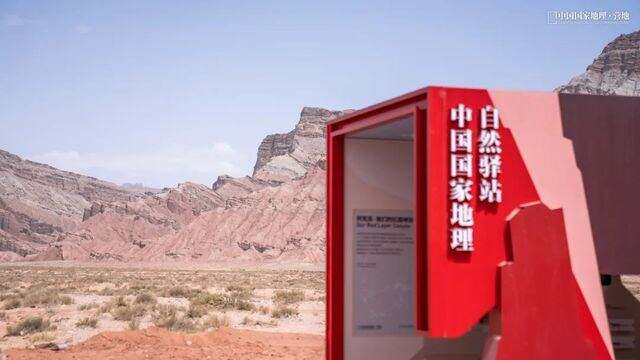

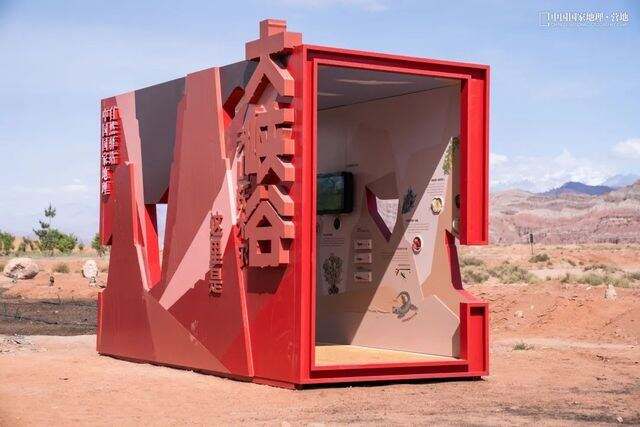

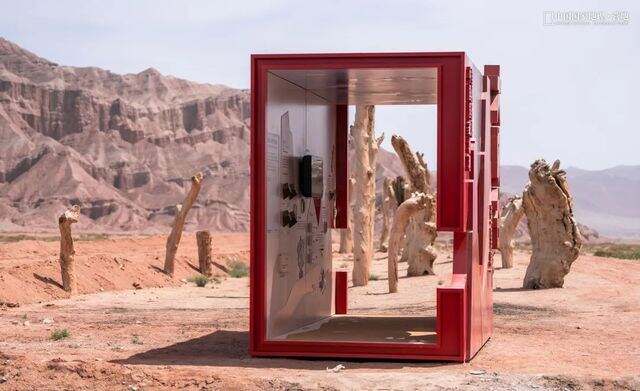

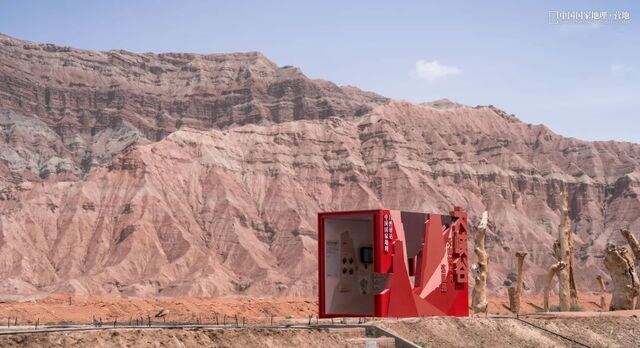

2025年5月,以“天山托木尔大峡谷”为主题的阿克苏自然驿站落成,将地球脉动、生命奇迹凝练为一场沉浸式科学体验盛宴。从红层岩壁的层理褶皱到岩盐地层的喷涌之力,从峡谷动物的生存智慧到植物的生命韧性,自然驿站以科学解码自然奥秘,以艺术唤醒人文共鸣,打造人与自然、历史与未来、边疆与内地的对话之所。

“科旅中国”扎实的考察梳理,以及《中国国家地理·阿克苏》增刊的策划编辑,为阿克苏自然驿站的实施奠定了坚实的基础。自然驿站,正是科旅中国与阿克苏增刊的立体延伸,将科旅成果转化为可触摸可互动的装置,将科学解读转译为生动的故事。在这里,红层峡谷的褶皱与盐丘构造不再是冰冷的岩石,而是地球脉动的见证;峡谷中的刺山柑与塔里木蟾蜍,也不再是遥远的物种,而是生命韧性的象征。

中国国家地理阿克苏自然驿站是“科学+文旅”融合发展的一次创新探索和有效实践,是浙江助推阿克苏地区文旅高质量发展的“共建答卷”。

自然驿站的落成,是“双珠”计划的最新成果,是这份“山海情”的重要注脚,也是文化润疆的“科学载体”,通过红层地貌、托木尔大峡谷地质构造,以及生物多样性的科学展示,以科学视角深化公众对中华文明多元一体的认同。驿站的落成,将进一步打造“科学+文旅”IP,促进阿克苏的生态旅游发展,推动当地经济的多元化增长。

PART 02

为什么是托木尔大峡谷

致敬自然遗产再现自然共生

阿克苏地区,位于世界最壮观的纬向山系——天山山脉与我国国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠之间。

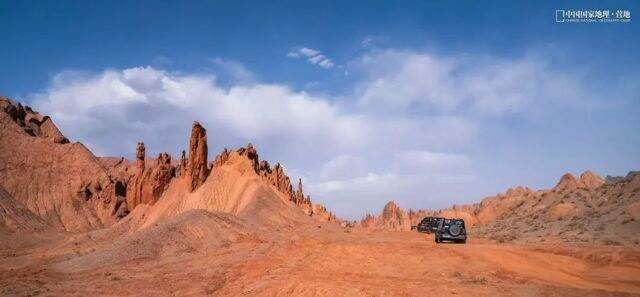

天山山脉的最高峰托木尔峰,就坐落在阿克苏境内,海拔7443.8米的巍峨雪峰,是丝路行旅共同仰望的永恒路标。这里有红层山脉带最杰出的代表——天山托木尔大峡谷,也“收纳”着天山南麓最完整的垂直自然带谱,堪称一座庞大、立体的自然景观博物馆。2013年,托木尔峰以其杰出的自然美景、生态演化进程的绝佳范例,作为“新疆天山”的一部分,被列入世界自然遗产名录。

天山托木尔大峡谷,封存着亿万年地球运动的密码。1亿多年前的白垩纪湖相沉积,经天山隆起、冰川切割与风沙雕琢,亿万年沧海桑田,峡谷中的红色泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩交替地层,形成了如今南疆最醒目、最有代表性的红层地貌景观;千万年来流水溶蚀地层,诞生了盐岩喀斯特;窗棂、风蚀洞等形态各异的风蚀地貌在这里随处可见;在地下深处的岩盐、石膏,在构造力的挤压作用下向上流动,形成拗口的“盐丘底劈构造”,也就是峡谷中那些壮观的盐丘、盐山。

阿克苏以南,则是我国第一大沙漠,世界第二大流动沙漠——塔克拉玛干沙漠。这片一望无际、似乎看不到任何生命迹象的沙海,雪山冰川融雪汇聚而成的河流和隐秘的地下河却滋养出适合沙漠生存的独特动植物,它们顽强地扎根于此、繁衍生息。世界上规模最大的连片原始胡杨林占据着宁静的荒漠河岸,猛禽借峡谷气流翱翔,岩蜥随日照变色,子午沙鼠构筑“地下迷宫”,刺山柑以第三纪孑遗之姿傲立沙海……这些物种的生存策略,诠释着荒漠生态的智慧。

在阿克苏的众多地理名片中,托木尔大峡谷堪称新疆“活态地质演变史博物馆”。自然驿站选择托木尔大峡谷为主题,既是对自然遗产的致敬,亦是对人类与自然共生故事的生动再现。

PART 03

走进天山托木尔大峡谷自然驿站

红层之上的自然奇遇记

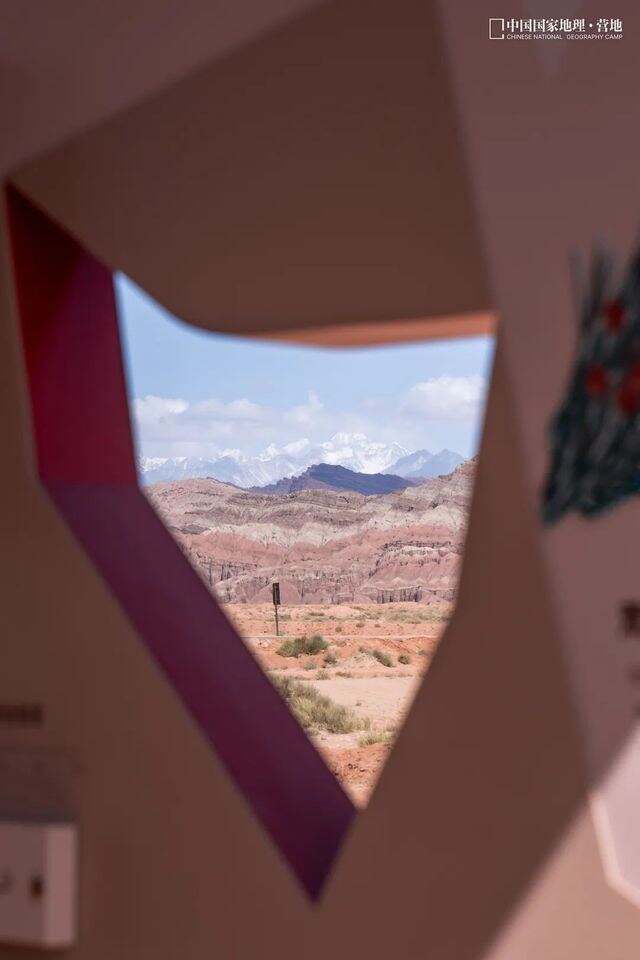

阿克苏自然驿站外观以托木尔大峡谷的岩壁为灵感,利用多层次的外框及不同材料营造出立体效果,还原并艺术化呈现出大峡谷嶙峋、雄壮的风格,以及移步易景的景观特点。大峡谷代表性赤红色主调与中国国家地理标志性中国红相交织,近景以粗粝质感还原峡谷峭壁,远景则以渐变色彩隐喻雪山与沙漠的遥望。利用GIS技术建模,结合3D打印技术制作的大峡谷立体艺术装置,让人瞬间置身于“空中俯瞰”的宏大视角,领略大峡谷峰丛石林建构起来的壮丽宏大景象。扫描底部的二维码,还能了解到中国国家地理签约摄影家推荐的峡谷最佳拍摄点位,去感受雄浑与瑰丽交织、雪白与赤焰辉映的多面天山托木尔大峡谷。

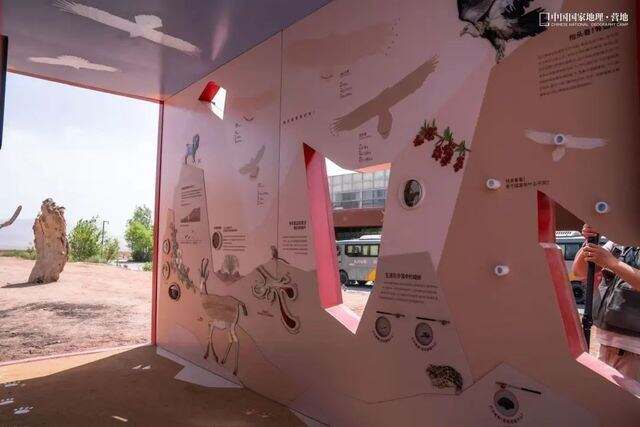

自然驿站内部是从时间到空间,从地层到生命的全景叙事,分为地质史诗、生命长廊、植物密码三大部分,各类独有动植物所呈现出的生物多样性,以及生动有趣的互动形式,上演了一场红层峡谷自然奇遇记。

沧海桑田的峡谷故事

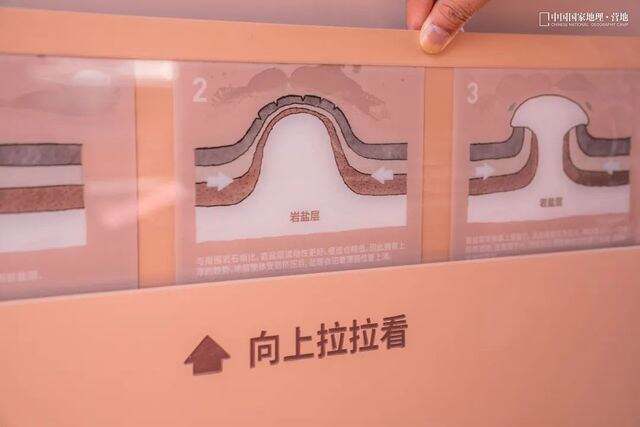

托木尔大峡谷火红的千沟万壑是如何形成的?自然驿站通过立体模型,分步骤结构、细节化表现历经千百万年的大峡谷地质构造变化过程。时间在此仿佛按下了数以百万、千万倍的快进键,托木尔大峡谷从中生代白垩纪的内陆湖泊,到湖相沉积,从地壳抬升和变形导致天山山脉隆起,到湖相沉积岩层受到强烈的挤压和变形,形成复杂的褶皱和断裂构造山体,冰川融水和降雨又如何切割出今日的峡谷地貌,亿万年来的沧海桑田巨变,生动形象地展现在观众面前。

这里藏着世界级盐谷

托木尔大峡谷中的盐谷,是罕见的远古盐岩地质绝景。自然驿站的互动装置中,向上抽动拉板,便可看到原本在地下深处的岩盐层,如何在构造力的挤压作用下,向上流动聚集形成巨大的丘状体,在冲破顶部岩层后,又形成庞大的盐谷,再经风和水等共同作用,形成盐瀑、盐柱、盐锥等奇特景观。

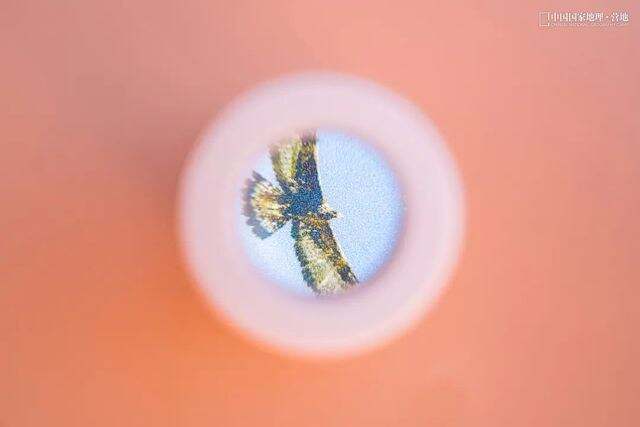

如何区分峡谷中的猛禽

猛禽,是峡谷中最常见的鸟类。每当太阳升起,热气流会沿峡谷山势上升,有利于它们乘风翱翔、盘旋。通常,人们只能远距离看到猛禽在空中飞翔的状态。自然驿站中的窥孔互动装置,模拟望远镜的效果,让人们能近距离地观察猛禽,一窥它们的雄姿。同时,还通过剪影形式,让游客清晰辨认不同猛禽羽翼、尾部、身长、头部轮廓等细节的不同之处。

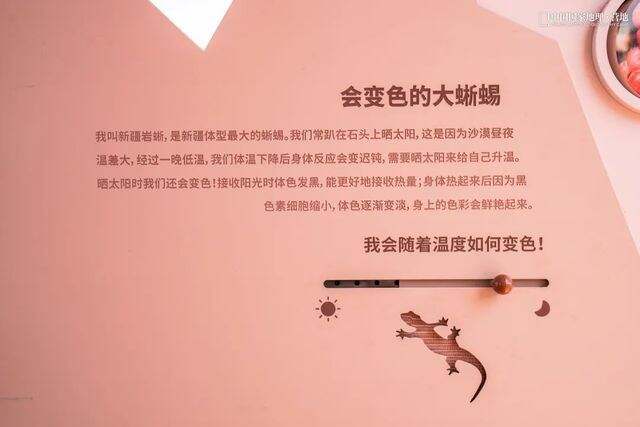

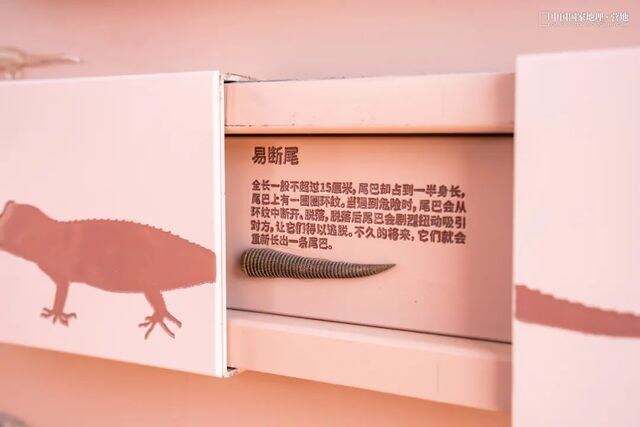

新疆岩蜥蜴

——会变色的大蜥蜴

新疆岩蜥,新疆体型最大的蜥蜴,体长可达48厘米。因为沙漠昼夜温差大,白天经常趴在石头上晒太阳,来给自己升温。接收阳光前它们体色发黑,能更好地接收热量;身体热起来后,因为黑色素细胞缩小,体色逐渐变淡,身上的色彩变得鲜艳起来。通过自然驿站中动态推拉的互动形式,岩蜥体色的变化过程,以及不同变化与外部环境温度之间的关系,便一目了然。此外,互动抽拉板装置,让观众能直接观察并触碰新疆岩蜥、叶城沙蜥、密点麻蜥等不同蜥蜴的再生尾方式。

塔里木蟾蜍

——塔克拉玛干沙漠中唯一的原生两栖类生物

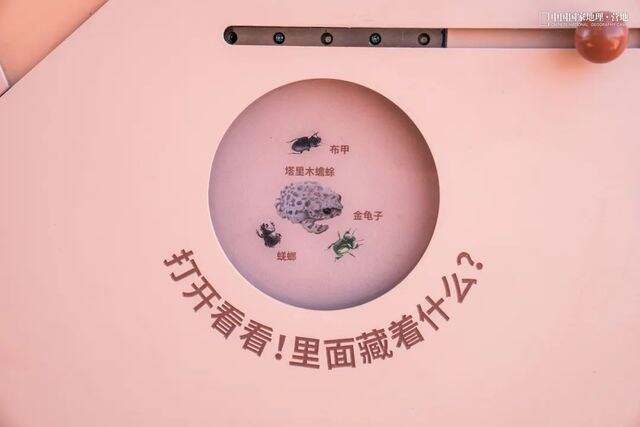

塔里木蟾蜍,中国仅有的三种漠蟾蜍属物种之一,也是塔克拉玛干沙漠中唯一的原生两栖类生物,利用荒漠中难得的积水坑就能进行繁衍。炎热的夏日,它们会和其他一些沙漠中的小动物一样,躲在阴凉处休息,避免被暴晒,直到夜晚降温后才从外出进行捕食等活动。滑动自然驿站中的滑盖箱体装置,便可看到躲在石块、木头、潮湿牛粪下休息的塔里木蟾蜍、蝎子、蛇、蜣螂等各种沙漠动物。

子午沙鼠的洞穴

——“一室N厅”区分冬夏

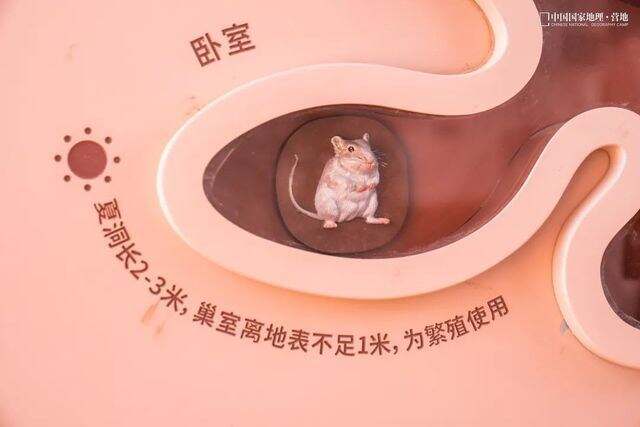

自然驿站中切面呈现结合立体模型的互动模块,让游客可以一窥子午沙鼠“一室N厅”的洞穴全貌。和其他鼠类多为群居生活不同,子午沙鼠是少见的“一夫一妻”制。所以它们的洞穴也不同于其他动物互通型的“地下城堡”,而是“一室N厅”。地下洞穴有很多分支和盲端,盲端距离地面很近,方便子午沙鼠遇到危险时作为逃生通道使用。栖息洞分夏用和冬用,夏洞长2-3米,巢室离地表不足1米,为繁殖使用;冬用洞较深,离地表2米左右,深达4-5米,为冬眠使用。

刺山柑

——来自第三纪的孑遗植物

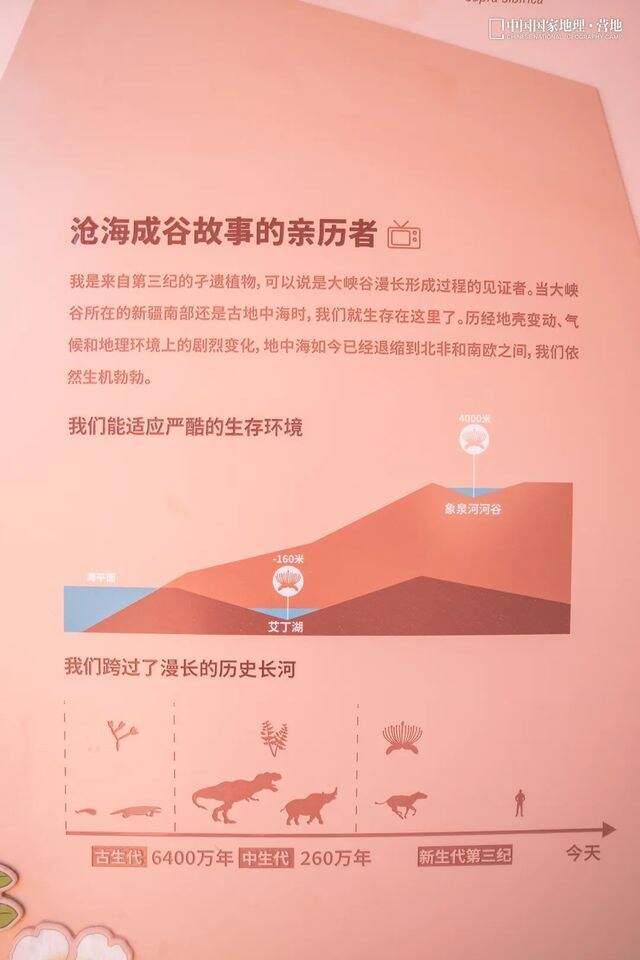

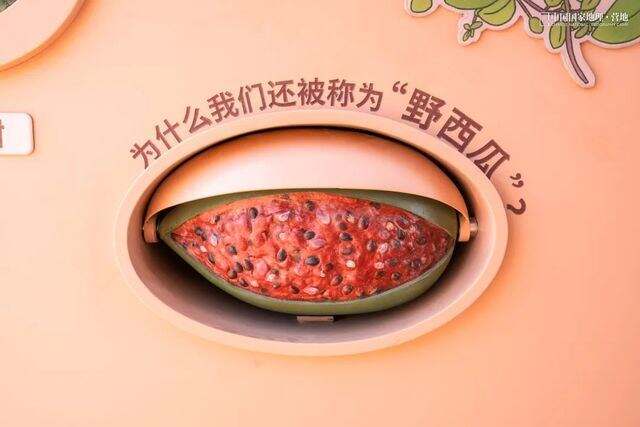

当大峡谷所在的新疆南部还是古地中海时,刺山柑就生存在这里了。沧海巨变之后,如今,它们依然在这里生机勃勃。在时间轴互动模块上,它们所经历的地质年代被清晰呈现。海拔轴则表明了刺山柑能适应最为严酷的生存环境,从海拔-160米的艾丁湖到海拔4000米的象泉河河谷,它们都能生存。更为有趣直观的是,自然驿站还能够让游客直接触摸刺山柑酷似西瓜的果实,并通过“摸摸刺”装置感受其带刺叶柄的特殊质感。

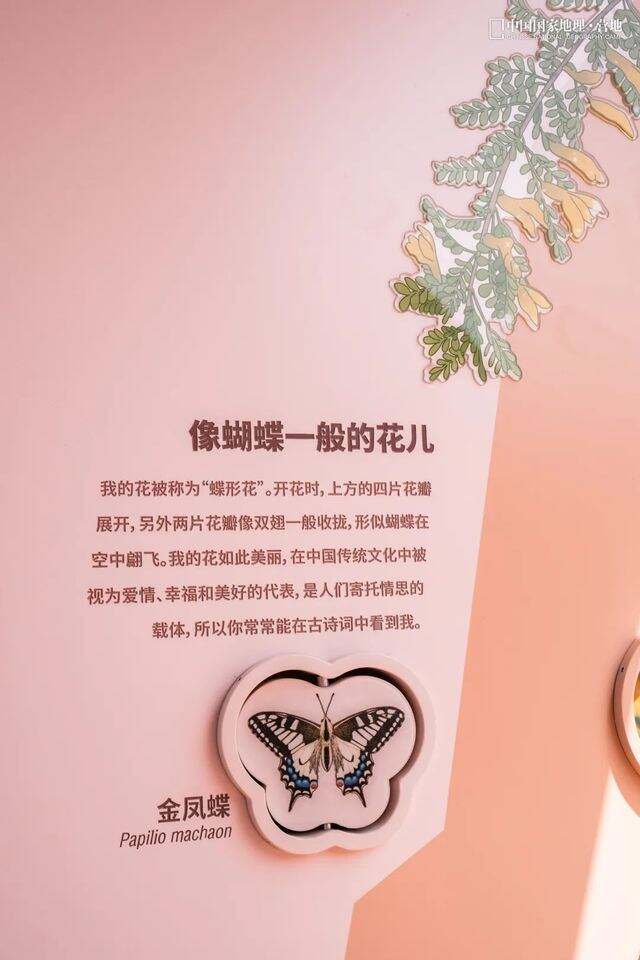

锦鸡儿

——像蝴蝶一般的花儿

锦鸡儿的花被称为“蝶形花”。开花时,上方的四片花瓣展开,另外两片花瓣像双翅一般收拢,形似蝴蝶在空中翩飞。游客不仅能看到花朵形状与金凤蝶的对比,还能通过翻板互动,一览古诗词中的锦鸡儿花朵之美。

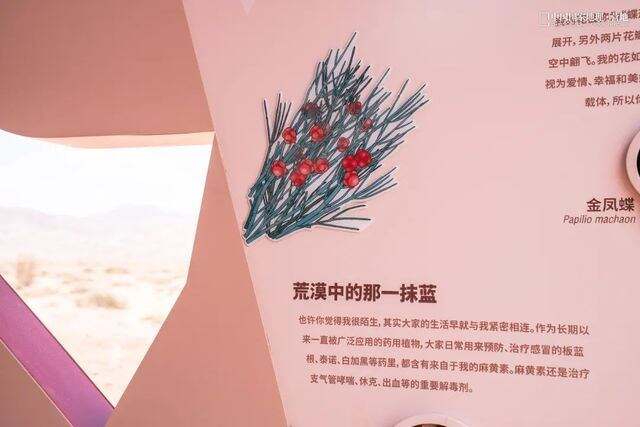

蓝枝麻黄

——峡谷中的一抹蓝

蓝枝麻黄,峡谷里的常见植物,因其枝叶呈现出美丽的蓝绿色而被人所注目。翻动其红色果实的翻板,对蓝枝麻黄的认知或许会更加深刻。

沙生针茅果实

——完美的螺旋“携带者”

自然驿站中的一株沙生针茅的果实成熟后,会带着芒一起从穗上脱落。这个看上去细细的芒,实际上却是由五根更细的芒螺旋状紧紧拧成的。每一根细芒外层细胞的细胞壁,也都向同一方向扭转。这种螺旋状,既是保护机制,也能为其扎根石质化较强的土壤时提供固定的作用。

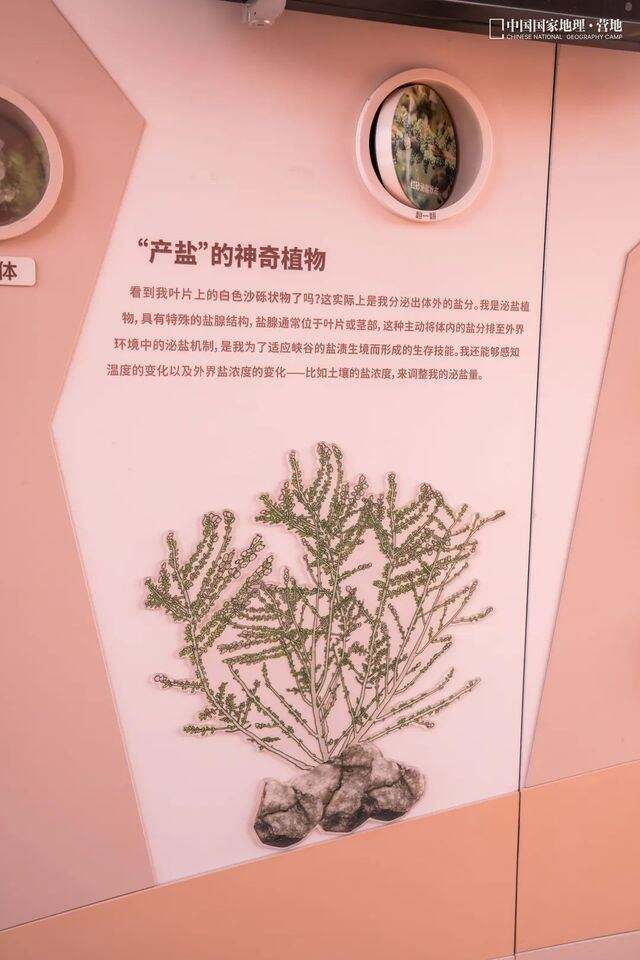

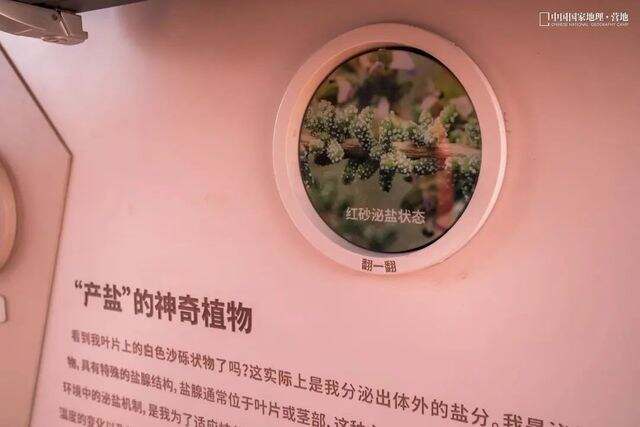

红砂

——“产”盐的神奇植物

在自然驿站的翻板中,一眼就能看到红砂的泌盐状态,也就是其茎叶上常见白色沙砾状物。红砂是泌盐植物,具有特殊的盐腺结构。盐腺通常位于叶片或茎部,这种主动将体内的盐分排至外界环境中的泌盐机制,是为了适应峡谷的盐渍生境而形成的生存技能。红砂还能够感知温度的变化以及外界盐浓度的变化——比如土壤的盐浓度,来调整其泌盐量。

中国国家地理阿克苏自然驿站,这座镌刻在红层之上的自然奇遇馆,以岩壁的褶皱诉说地球年轮,以刺山柑的生机书写生命在时间长河中的韧性。在这里,游客触摸的不仅是红层的温度,更是一个关于共生、共融、共情与共富的未来。当夕阳将驿站的赤红色外墙染成金黄,这片土地所创造的奇迹,正在等待世界聆听。