心灯照边疆 文润育桃李——记温州援疆教师吴昌文的支教故事

2024年8月,为响应国家教育均衡发展的号召和践行一名教育工作者的初心,在温州文成从教15年的吴昌文老师选择在职业生涯黄金时期暂别东海之滨,奔赴祖国西北边陲。正所谓“此去应栽杨柳五千里,要引春风度玉关”。他深知,教育援疆不仅关乎知识传授,更是促进民族团结的重要纽带。

吴昌文,高级教师,文成县实验中学教务主任兼语文教师,援疆前还担任文成县教育研究培训院办公室主任,拥有丰富的教学经验。个人曾获得温州市优秀教育工作者、温州市互联网+义务教育结对帮扶工作先进个人,县教坛新秀,多次获得文成县优秀教师及教科研先进个人,其课题论文多次在省市县获奖。

万里赴疆以文筑梦

刚踏上拜城县的土地时,干燥的风卷着细沙扑面而来。这位来自文成的语文教师,此刻肩负着双重使命:既要担任拜城县第六中学的语文教师,又要兼任教务主任。在江南水乡浸润多年的他,面对边疆孩子们渴求知识的眼神,内心涌起一股热流。

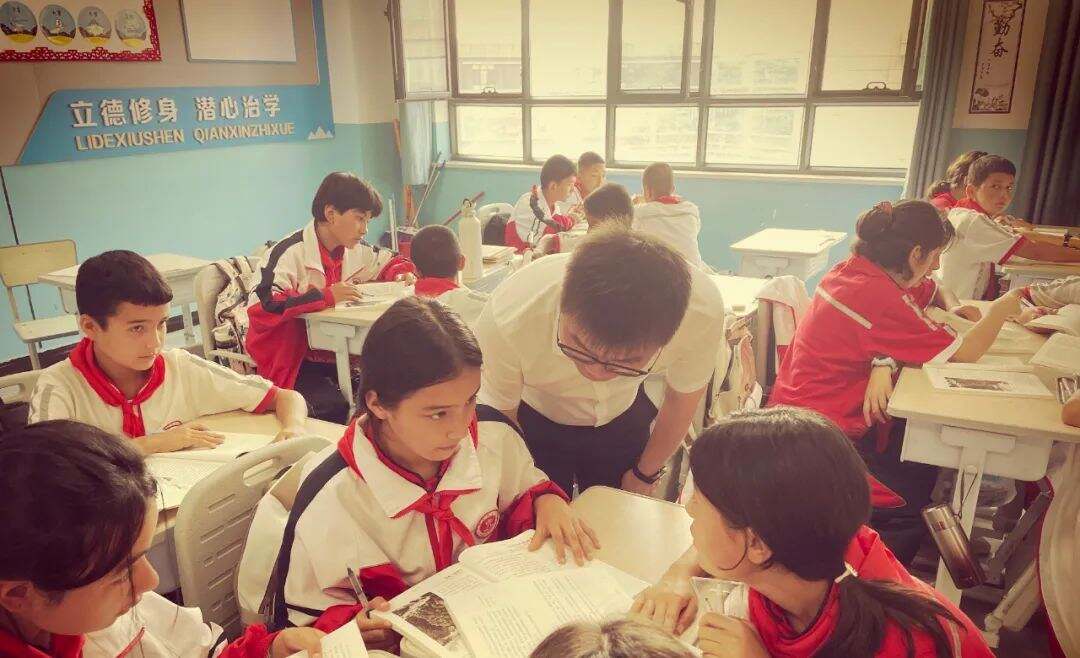

“老师,我们真的能学好语文吗?”第一次课上,学生阿迪力江的提问让他心头一颤。吴昌文发现,当地学生的国家通用语言文字基础薄弱,许多孩子连基本的阅读理解都成问题。他当即调整教学策略,从最基础的汉字书写、朗读训练开始,用“讲故事+情景模拟”的方式,将古诗文化作一幕幕生动的情景剧。课余时间,他带着学生阅读,让传统文化在边疆生根发芽。

创新教学花开有声

拜城县第六中学,是一所乡镇学生撤并的新学校,孩子基础薄弱,师资力量相对薄弱,在课堂教学设计、新课标落实方面存在短板。作为一名援疆教师,吴昌文深知援疆不仅是“输血”,更要“造血”。他常说:“只有让本地教师成长起来,优质教育的种子才能在这片土地扎根。”虽来自不同地域,却因“让每个孩子享受好语文教育”的初心,迅速凝聚成教育合力。针对教师队伍年轻化、经验不足的问题,他设计“一课三研”模式:集体备课、磨课、评课,并亲自示范如何将“任务驱动法”融入文言文教学。

“徒弟先备课试讲,师傅听课点评,再共同修改重讲”,这是吴昌文师徒二人的固定模式。吴老师听课从不直接否定,而是用“建议式”点评引导思考。一次《散步》的公开课上,徒弟注重情感朗读却忽略了结构分析,他课后温和地说:“亲情的表达很美,但如果能让学生画出‘散步路线图’,就能更直观地理解‘以小见大’的写法。”

作为教务主任,吴老师积极配合学校制定一系列日常管理机制:制定“日日清”任务,通过教师坐班,行政值班,学生提问,校园学习氛围有所改善,并且通过中层会议和备课组织会议组织制定各科《校本作业》,更符合学生学情的可提升的作业;为进一步提升课堂效率,推行“三课”管理制度(同组学课、中层巡课、推门听课);为进一步规范学校教育教学常规管理措施,制定“一核四阶五维”顶层设计,深受学校认可。经过一个学期的实践,学校七、八、九年级教学质量稳步提升。

拜城县第六中学“一核四阶五维”提升教育教学管理方案

拜城县第六中学学生校本作业

情系天山爱留边疆

“老师,您看!”2025年春天,学生在朗诵比赛中获得一等奖,学生举着证书冲向办公室。之后,孩子们也积极参加各类朗诵比赛。看着一张张孩子的质朴笑脸,吴老师才明白援疆的意义就是如此。

援疆期间,吴老师结合教学实际,和杨建晓老师带领当地老师申报地区级课题《“支架式”写作模式促进农村学生语言能力与教学效能的实践研究》1个,通过课堂观察、学情分析,形成4篇相关案例。

期末考试那天,学生们送上亲手制作的书签,扉页上用稚嫩的笔迹写着:“您让我们明白,文字是有温度的。”正如吴老师在援疆日记中所写:“教育不是短暂的火焰,而是永远的心灯。”

“教育的意义,是让每颗种子都有破土的力量。”吴昌文常对同事感慨。从瓯江江畔到天山山麓,他日夜的坚守,谱写了一曲跨越万里的育人长歌。正如那句话所言:“不是每一朵花都要开在天山雪线,但每一片花瓣都值得拥有春天的阳光。”